Как Новый год стал главным российским праздником

Почему мы ждем от него чуда

и какой смысл вложен в каждый из символов праздника

и какой смысл вложен в каждый из символов праздника

Новый год не всегда был главным зимним праздником, 1 января не всегда было первым днем года, а елку история у нас однажды попробовала отобрать – хорошо, что ничего не получилось. В этом материале вспоминаем, как Новый год отмечали в разные исторические периоды и почему этот праздник со временем стал больше чем просто застольем. Он стал большой объединяющей идеей.

Новый год не всегда был главным зимним праздником, 1 января не всегда было первым днем года, а елку история у нас однажды попробовала отобрать – хорошо, что ничего не получилось. В этом материале вспоминаем, как Новый год отмечали в разные исторические периоды и почему этот праздник со временем стал больше чем просто застольем. Он стал большой объединяющей идеей.

Почему |

В нашей стране допетровских времен никакого всенародного празднования Нового года не было. У крестьян начало нового 12-месячного цикла ассоциировалось либо с пробуждением природы (весна), либо со сбором урожая (осень). В конце XVII века новый год формально наступал 1 сентября, в церемонии участвовали государь и патриарх, но для большинства жителей этот день большого значения не имел.

Все изменил император Петр I. Царь-реформатор издал указ о переходе на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года. Так 7208 год от Сотворения мира сменился в России на 1700 год от Рождества Христова. Для Петра, который много времени провел за границей, это не было попыткой «сделать, как у них»: просто наступило время синхронизировать развитие России и Европы, упростить диалог и документооборот.

Все изменил император Петр I. Царь-реформатор издал указ о переходе на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года. Так 7208 год от Сотворения мира сменился в России на 1700 год от Рождества Христова. Для Петра, который много времени провел за границей, это не было попыткой «сделать, как у них»: просто наступило время синхронизировать развитие России и Европы, упростить диалог и документооборот.

В чем смысл ставить елку?

Петр I проводил реформы директивным методом. Так было и с Новым годом: царь просто распорядился отмечать праздник в ночь на 1 января и все. Более того, он дал указания, как именно следует веселиться и отмечать. Именно благодаря Петру значение новогоднего символа в России получили хвойные деревья. Сначала предписывалось украшать дома еловыми или сосновыми ветками, причем в указе Петра было даже указано, сколько эти украшения нельзя снимать, – до 7 января. В более поздние времена начали наряжать елку целиком – как в Германии, где ель символизировала вечную жизнь. Интересно, что в нашей стране допетровских времен хвойные ветки имели скорее погребальную ассоциацию, чем праздничную, поэтому новшество прижилось не сразу. Но постепенно елки и в нашей стране стали символизировать жизнь, долголетие, благополучие.

Петр I проводил реформы директивным методом. Так было и с Новым годом: царь просто распорядился отмечать праздник в ночь на 1 января и все. Более того, он дал указания, как именно следует веселиться и отмечать. Именно благодаря Петру значение новогоднего символа в России получили хвойные деревья. Сначала предписывалось украшать дома еловыми или сосновыми ветками, причем в указе Петра было даже указано, сколько эти украшения нельзя снимать, – до 7 января. В более поздние времена начали наряжать елку целиком – как в Германии, где ель символизировала вечную жизнь. Интересно, что в нашей стране допетровских времен хвойные ветки имели скорее погребальную ассоциацию, чем праздничную, поэтому новшество прижилось не сразу. Но постепенно елки и в нашей стране стали символизировать жизнь, долголетие, благополучие.

Искусственный интеллект полагает, что дети в XVIII веке выглядели так. Хотя елочных шаров тогда, конечно, не было

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве «…» перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.

По мнению искусственного интеллекта примерно такой была типичная новогодняя вечеринка в начале XVIII века

Почему принято собираться большими компаниями, встречаться с друзьями?

Этим традициям мы тоже обязаны Петру Первому. Царь любил общение, веселье, балы, шумные гуляния. Не будет преувеличением сказать, что Петр I ввел Новый год как повод пообщаться, встретиться с максимальным количеством родственников и друзей. Царь предписывал ходить по улицам, поздравлять друг друга, участвовать в уличных торжествах. Ему же принадлежит идея запускать на Новый год фейерверки – как известно, царь-реформатор обожал все, что связано с пальбой.

Этим традициям мы тоже обязаны Петру Первому. Царь любил общение, веселье, балы, шумные гуляния. Не будет преувеличением сказать, что Петр I ввел Новый год как повод пообщаться, встретиться с максимальным количеством родственников и друзей. Царь предписывал ходить по улицам, поздравлять друг друга, участвовать в уличных торжествах. Ему же принадлежит идея запускать на Новый год фейерверки – как известно, царь-реформатор обожал все, что связано с пальбой.

Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет «…» каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной, по две, или по три смоляные и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же.

Почему |

Шампанское в Россию завозили еще в XVIII веке, но оно было дорогим и мало кому доступным. После войны 1812 года российские офицеры, побывавшие в Париже, особенно пристрастились к напитку. К середине XIX века при дворе закрепился обычай отмечать наступление Нового года бокалом шампанского. Наша традиция поднимать под бой курантов фужеры с игристым – именно из того периода, когда этот напиток был не всем доступной роскошью.

« ...Побывайте на пирах жителей Иванова… Огромная зала, украшенная мебелью красного дерева, обитая штофною материей и раззолоченная в новейшем вкусе, наполняется жителями села Иванова обоего пола. Везде видите люстры, лампы, богатейшие ковры, горки, уставленные серебряной посудой, драпировку штофную с золотыми кистями и бахромою, богатые зеркала; везде лак, серебро и бронза, и все в удивительной чистоте. Не только полы, окна и двери, но и лестницы в некоторых домах покрыты лаком; все это бывает освещено; множество прекрасных молодых женщин, одетых в бархатные и шелковые платья, сшитые по последнему вкусу теми же мадамами Кузнецкого моста, которые шьют и на лучших московских щеголих…

В Иванове на угощение ничего не жалеют… Официанты разносят блюда, а хозяева за каждым блюдом подчивают разными винами гостей своих, подавая им сами. Не считая этого подчиванья, пьют за здоровье каждого сидящего за столом и всегда одним шампанским…»

В Иванове на угощение ничего не жалеют… Официанты разносят блюда, а хозяева за каждым блюдом подчивают разными винами гостей своих, подавая им сами. Не считая этого подчиванья, пьют за здоровье каждого сидящего за столом и всегда одним шампанским…»

Большой новогодний стол – откуда эта традиция?

В царской России главным зимним праздником было Рождество. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост. К Рождеству, первому дню после поста, угощение всегда готовили заранее. Впоследствии, когда история на время прекратила празднование Рождества в России, те же традиции, ту же атмосферу длительной подготовки и предвкушения праздника унаследовал Новый год.

В царской России главным зимним праздником было Рождество. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост. К Рождеству, первому дню после поста, угощение всегда готовили заранее. Впоследствии, когда история на время прекратила празднование Рождества в России, те же традиции, ту же атмосферу длительной подготовки и предвкушения праздника унаследовал Новый год.

Празднование Нового года при дворе Екатерины II по версии искусственного интеллекта

К встрече Рождества и Нового года готовились заранее. Размеренная жизнь Иваново-Вознесенска оживлялась деловитой толчеей. «…» «Не реклама, а факт! Выбор как нигде, цены ниже, чем везде!» – зазывал покупателей магазин П.Г. Шмелева на Напалковской улице (ул. Степанова), выставляя сыр французский, швейцарский, мещерский… «…» Колониальный магазин Ф.Г. Щербакова нахваливал окорока за 21-35 коп. за фунт, а П.А. Точилов, владелец торговли на Новой улице (ул. Жарова) с гордостью перечислял производителей своих вин: Депре, Удельное ведомство, Смирнов, Шустов. В витринах «Пчельника» на Александровской улице (пр. Ленина) золотились корочкой жареные поросята. Кондитеры предлагали большой выбор «конфект и печений». Сладости упаковывали в нарядные бонбоньерки. Любители явских и мессинских апельсинов, индейских ананасов, алжирских фиников и прочей экзотики отправлялись в магазин Н.П. Климова на Георгиевской улице (пр. Ленина). «…» Публика попроще предпочитала базар, где удавалось и провизию сторговать подешевле, и ощутить скорый праздник в обилии товаров, всеобщей сутолоке, в веселых выкриках торговцев.

Откуда взялась традиция дарить на Новый год подарки?

Рождественские подарки детям имеют аналогию с дарами волхвов – с подарками новорожденному Иисусу. Когда в нашей стране появился обычай обмениваться подарками на Новый год, точно сказать сложно, но считается, что он появился при Екатерине II. Императрица любила сюрпризы, поэтому ввела это правило для всего своего круга. В семьях, близких ко двору, дарили друг другу дорогие подарки, например, украшения или меха. Простые люди постепенно переняли добрый обычай, но их подарки, конечно, были скромнее: зеркальце, гребешок, мыло, пряники, печенье, пастила. Детям, кроме сладкого, дарили игрушки. В преддверии зимних праздников работали красочные ярмарки: сейчас эти традиции возрождаются.

В Рождество 1910-го реклама настаивала, что «лучший подарок к празднику – граммофон марки «Пишущий Амур» с набором пластинок, который вносит «воодушевление в семье», продавался он у И.Е. Дворникова на Георгиевской (сейчас пр. Ленина – прим. Известно.ру). «…» Магазин С.Е. Соколова на Георгиевской устраивал детский рождественский базар с «массой новостей для подарков». Бойко шла книга «Хороший тон» – руководство для дам и мужчин с описанием игр, фокусов, шутками, тостами, образцами любовных писем.

Когда |

Первые новогодние открытки в России появились в 1897 году. Интересно, что над первыми открытками работали известные художники Виктор Васнецов, Илья Репин, Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Маковский. Рождественские и новогодние открытки отличались. На рождественских помещались библейские сюжеты, а на новогодних – светские: часы, бокалы с шампанским, влюбленные пары. Сегодня добрая традиция посылать близким в преддверии праздников открытки возвращается. Каждый год на ивановском железнодорожном вокзале в рамках фестиваля «Русское Рождество» работает рождественская почта.

Хорошо раскупались открытые письма с печатным текстом: «Многоуважаемый… Имеем честь поздравить Вас и все любезнейшее семейство Ваше с Высокоторжественным праздником Рождества Христова и с наступающим Новым годом. Душевно желаем Вам встретить, провести и многих будущих дождаться в радости, добром здоровье и совершенном благополучии. С почтением к Вам пребываем…» Вписывались только имена.

Новый год ассоциируется с запахом мандаринов. Но всегда ли так было?

Конечно, нет. В Россию мандарины начали завозить из Германии в 1870-х годах. Однако они далеко не сразу стали символом зимних праздников, потому что к столу просто не поспевали. Точнее, поспевали фрукты в декабре, а доставить их в Петербург и Москву удавалось только в январе. К концу XIX века первые мандариновые плантации появились в Абхазии и одной из грузинских областей – Кахетии. Сроки доставки фруктов в крупные российские города благодаря этому сократились, и вскоре в богатых семьях появилась новая традиция: рождественскую елку начали украшать мандаринами. Часто их заворачивали в золотую или серебряную фольгу.

Однако вплоть до 1960-х годов эти фрукты оставались редким и дорогим лакомством, которое часто встречалось только в южных регионах. Лишь в 1963 году в СССР прибыл первый сухогруз с мандаринами из Марокко. После этого африканские цитрусы стали доставлять регулярно, и привозили их в Советский Союз как раз к новогодним праздникам. Зимой они были едва ли не единственными свежими фруктами, которые можно было подать к праздничному столу. С тех пор мандарины в СССР, а затем и в России стали ассоциироваться именно с Новым годом.

Источник: Культура.рф

Конечно, нет. В Россию мандарины начали завозить из Германии в 1870-х годах. Однако они далеко не сразу стали символом зимних праздников, потому что к столу просто не поспевали. Точнее, поспевали фрукты в декабре, а доставить их в Петербург и Москву удавалось только в январе. К концу XIX века первые мандариновые плантации появились в Абхазии и одной из грузинских областей – Кахетии. Сроки доставки фруктов в крупные российские города благодаря этому сократились, и вскоре в богатых семьях появилась новая традиция: рождественскую елку начали украшать мандаринами. Часто их заворачивали в золотую или серебряную фольгу.

Однако вплоть до 1960-х годов эти фрукты оставались редким и дорогим лакомством, которое часто встречалось только в южных регионах. Лишь в 1963 году в СССР прибыл первый сухогруз с мандаринами из Марокко. После этого африканские цитрусы стали доставлять регулярно, и привозили их в Советский Союз как раз к новогодним праздникам. Зимой они были едва ли не единственными свежими фруктами, которые можно было подать к праздничному столу. С тех пор мандарины в СССР, а затем и в России стали ассоциироваться именно с Новым годом.

Источник: Культура.рф

Советское новогоднее застолье в 1970-е годы по версии искусственного интеллекта

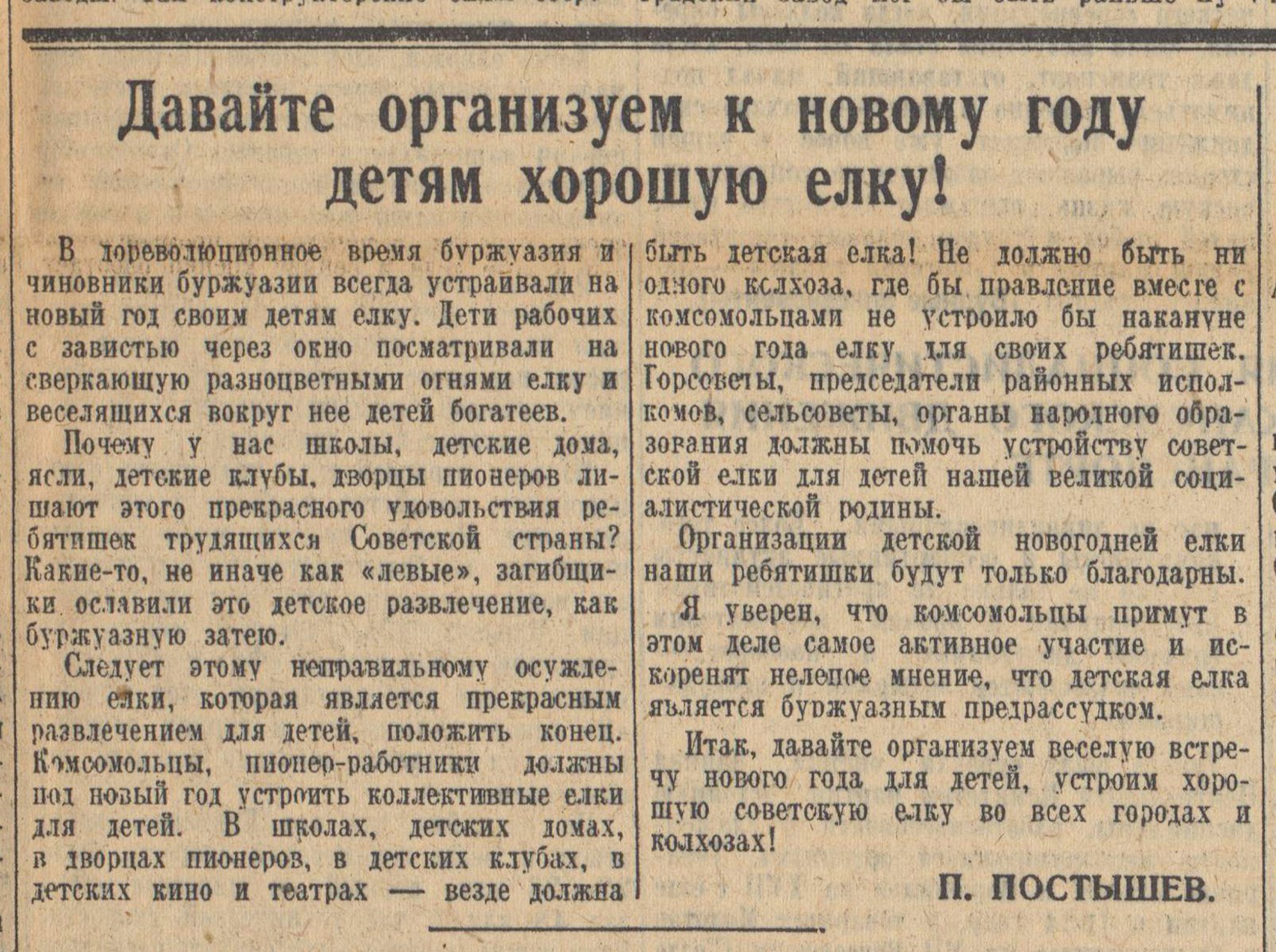

Во время Первой мировой войны к празднику, символика которого пришла к нам из Европы, начали относиться с настороженностью. «Митрополит петроградский Владимир возбуждает вопрос о том, чтобы накануне Нового года повсеместно в Империи были закрыты рестораны и другие места развлечения от 11 с половиной до 1 часу ночи, – писали газеты. – В ходатайстве указывается, между прочим, что встреча Нового Года – немецкий обычай, от которого России необходимо отказаться раз навсегда». А 1920-х в Советском Союзе под запрет попало уже Рождество. Из-за прямой ассоциации с рождественскими (религиозными) смыслами в стране несколько лет подряд не было новогодних елок. Зимние праздники все же отмечали, но тихо, с осторожностью.

Уроженец Иваново-Вознесенска Павел Постышев вошел в историю как «человек, который вернул стране Новый год»

Однако 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла знаменитая публикация Павла Постышева «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку». Уроженец Иваново-Вознесенска, чье имя носит одна из улиц современного Иванова, выступил в печати с призывом вернуть праздник. И праздник вернулся, причем вернулся буквально со скоростью новогоднего чуда: 28 декабря – публикация, 29 декабря – официальный документ и почти молниеносная организация елочных базаров, 30 декабря в той же «Правде» вышло фото зажженной елки. С тех пор мы отмечаем Новый год всей страной.

Это правда, что Новый год однажды просто отменили?

Конечно, Постышев принял это решение не единолично. Оно было заранее одобрено Сталиным: именно поэтому все удалось организовать так стремительно. К моменту публикации в «Правде» стало очевидным, что Новый год – больше, чем просто традиция. Это ожидание чуда и надежда – надежда на окончание сложного периода и начало нового, светлого. Это то, что нельзя отменить.

«…Почти на всех рынках Москвы вчера шла бойкая торговля елками. Московский трест зеленого строительства сегодня завезет на рынки до 1500 елок. Детские магазины с утра осаждаются покупателями – спрашивают елочные игрушки и украшения…300 школьников Кировского района Ленинграда придут на елку одетыми в костюмы героев детских сказок…»

Каким бы ни был Новый год и как бы ни менялись его традиции, он всегда объединяет людей, согревает сердца и дает надежду на перемены к лучшему. Пусть 2025-й будет именно таким!